私たちが責任をもって特許取得をサポートします

- japanese

- english

日本における均等侵害の現状

1.均等侵害成立の5要件

1998年2月24日(平成10年2月24日)、最高裁判所は、無限摺動ボールスプライン事件(平成6年(オ)第1083号)判決において、均等論を認める根拠及び均等の判断基準を示し、一部の判断基準について判断をしていないとして原判決を破棄し、事件を東京高等裁判所に差し戻す判決を下した。日本における均等侵害の成否判断は、この判決において確立し、以後の均等侵害の成否判断に採用されている。均等侵害が成立するための判断基準は、以下の5要件であり、これら全ての要件を満足する場合に均等侵害が成立する。

「要件1」:特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと(非本質的部分)

「要件2」上記異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること(置換可能性)

「要件3」上記のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること(置換容易性)

「要件4」対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから特許出願時に容易に推考できたものではないこと(非公知技術等)

「要件5」対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと(非意識的除外)

2.最近の特許権又は実用新案権の侵害認定状況

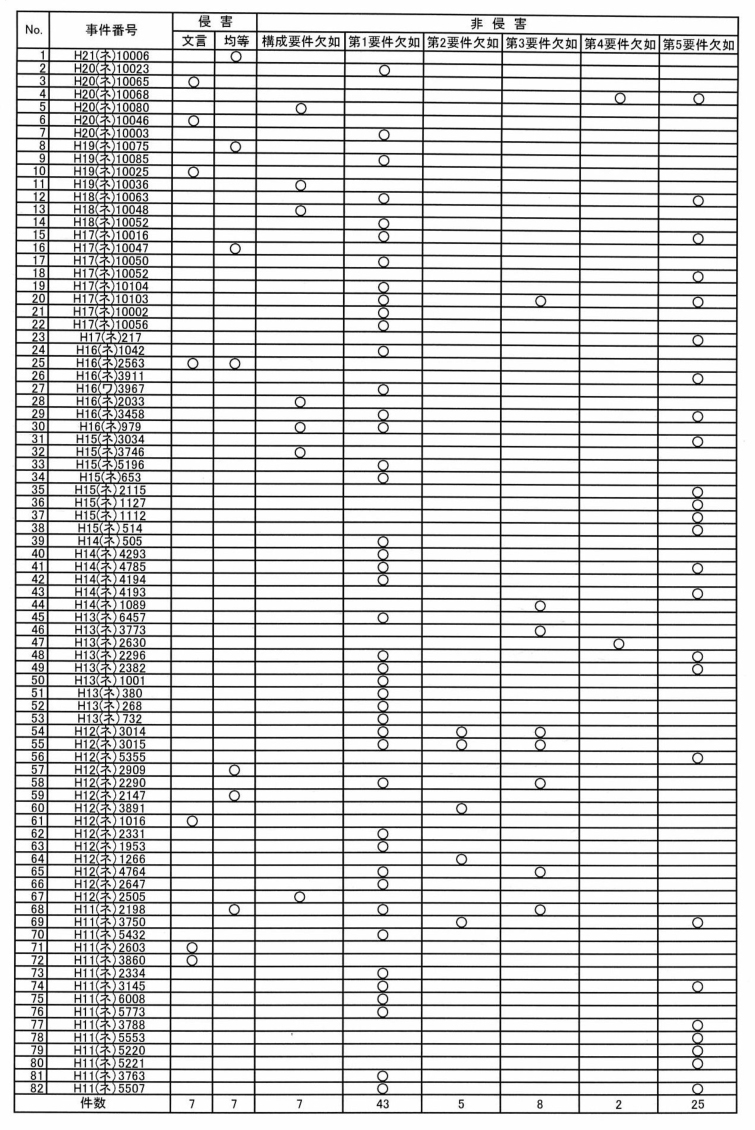

著者は、無限摺動ボールスプライン事件以降、2009年までの東京地裁、大阪地裁、東京高裁(後に知財高裁)および大阪高裁の4裁判所(その他の裁判所の判決は除外)における特許権又は実用新案権(特許権等という)の侵害事件(総数:82件)の判決を集め、a)侵害成立の判断がなされた判決、b)侵害不成立の判断がなされた判決に分類し、a)をさらに、文言侵害の成立と均等侵害の成立に分け、b)については均等侵害不成立の判断の基になった成立要件毎にまとめた。

その結果を、表1に示す。

1)侵害成立の判決は、82件中、わずかに14件(約17%)であり、残り68件(約83%)は侵害不成立と判断されたものであった。

2)侵害成立の判決14件中、文言侵害が成立したものは7件、均等侵害が成立したものは7件(内、1件は、その後、再審により非侵害と認定)であった。

3)侵害不成立の判決68件中、請求項中の構成要件の一部を完全に欠くことを理由に侵害が成り立たないと判断されたものは7件であり、均等成立5要件の1以上を欠くことを理由に侵害が成り立たないと判断されたものは61件であった。

4)均等成立5要件の1以上を欠くことを理由に侵害が成り立たないと判断された61件の判決中、最も多い理由は、特許発明におけるイ号との相違部分が特許発明の本質的部分でないこと(要件1)を欠くというものであり、要件1の欠如を理由とする判決は、61件中、43件を占めていた(約70%)。2番目に多い理由は、意識的に除外したものではないこと(要件5)を欠くというものであり、要件5の欠如を理由とする判決は、61件中、25件を占めていた(約41%)。続いて、置換容易性(要件3)の欠如を理由とする判決が8件(約13%)、置換可能性(要件2)の欠如を理由とする判決が5件(約8%)、非公知技術等(要件4)の欠如を理由とする判決が2件(約3%)であった。

「表1」

3.考察

上記結果から注目すべきは、侵害の成立を認めた判決の割合が非常に低いことである(約17%)。この数字は、特許権者あるいは実用新案権者に、侵害訴訟を提起するインセンティブを低下させるに足る数字である。

次に注目すべきは、均等侵害を認めた判決が少なく(7件)、逆に均等侵害が成立しないとする判決(構成要件の一部を欠くとする7件も含める)が68件と非常に多いことである。侵害訴訟の場では、文言侵害が成立しないと、均等侵害の成否が判断される。文言侵害が成立しないと、均等侵害が認定されにくいことから、結局、非侵害の認定になる傾向が高い。

では、均等侵害の成立のハードルを高くしている要件は何かと言えば、表1に基づく2.の結果から、非本質的部分(要件1)と、非意識的除外(要件5)であることがわかる。

非本質的部分(要件1)は、均等侵害の成立要件としては、日本特有の要件であり、米国、ドイツ、中国などにも存在しない。非本質的部分(要件1)は、クレームに記載された文言に拘泥されることなく、発明が解決しょうとする課題、課題を解決するための手段、発明の作用・効果の記載に基づいて抽出される、いわゆる本発明の「核」となる構成部分である。侵害事件の判決を読むと、被疑侵害品と本発明との相違部分を、当該「核」に照らし合わせたときに、相違部分が「核」に存在するために、非本質的部分(要件1)を満たさず、結局、非侵害と判断される傾向が強い。

また、非本質的部分(要件1)をクリアできても、非意識的除外(要件5)をクリアできず、非侵害となる判決も多い。非意識的除外(要件5)の欠如の多くは、拒絶理由通知への応答の際に提出する手続補正書および/または意見書の記載から導き出される。審査官等が引用した先行技術文献に開示されている引用発明との差別化を図るための行為が、将来の均等侵害の成立を阻害する一因になっていることがわかる。

4.均等侵害成立への対策について

(1)非本質的部分(要件1)を具備するための対策

判決を読んでいると、裁判官は、要件1の成否判断の際、発明が解決しようとする課題の記載を必ずと言って良いほど抜粋している(これは、被告が抜粋しているからでもある)。課題を詳細に記載する程、本発明の本質的部分がより細部まで限定されたものになる傾向がある。発明によっては、課題を詳細に記載しないと先行技術との差別化が難しい場合もあるが、その必要が無いにもかかわらず、詳細に記載している明細書が少なくない。要件1をクリアするためには、本発明の本質的部分を、贅肉を削ぎ落としたものに認定してもらう必要がある。そのためにも、課題をなるべくシンプルに記載することが非本質的部分(要件1)を具備するための対策の一つになると思われる。

(2)非意識的除外(要件5)を具備するための対策

拒絶理由通知への応答等(早期審査を請求する書面なども含まれる)において、引用発明との相違に言及する際に、なるべくシンプルに主張し、余計なことを主張しないことが重要である。その一方で、本発明と引用発明との相違点を明確にしなければ、拒絶理由の解消も難しくなる。相違点の主張は、いわゆる、"両刃の剣"である。著者が勧める主張は、引用発明と異なる本発明の構成要件を抜き出して、当該構成要件は引用発明に開示されていない(進歩性を主張する場合には、開示も示唆もされていない)という主張に留め、当該構成要件中の具体的な文言をできるだけ抜き出さないことである。引用発明では奏し得ない作用・効果についても、明細書の課題として記載した以上の作用・効果はなるべく主張しない。これは、米国のオフィスアクションへの応答時には、よく見られる主張である。侵害事件の裁判において、意識的に除外したかどうかは、審査係属中の手続補正によって限定された文言の周囲をどこまで除外したか、当該手続補正が存在しない場合には意見書によって出願人が本発明をどこまで限定的に解釈しているかによって判断される。補正した部分からさらに特定の文言を抜粋し、引用発明との差別化を図ると、拒絶理由を解消しやすくなる反面、その特定の文言の周辺を全て除外したと判断されやすい。そのためにも、引用発明との差別化の際に、必要以上の主張を避ける心構えで手続補正書および意見書を作成することが、非意識的除外(要件5)を具備するための対策の一つになると思われる。